表紙写真:LCSD

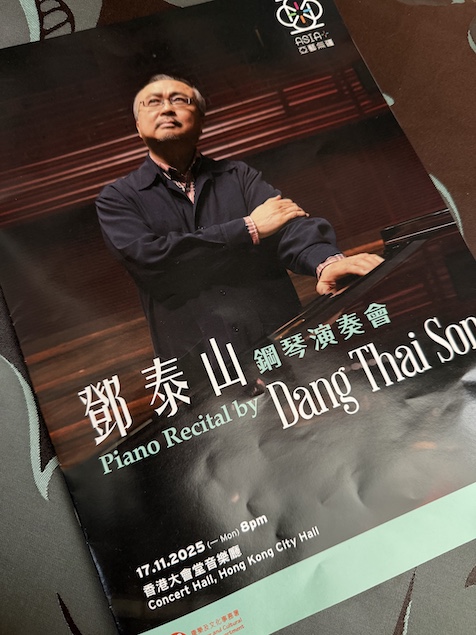

ダン・タイ・ソン先生のピアノリサイタルに行ってきました〜♡

ダン・タイ・ソン 香港公演 2025年11月17日

公演情報サイト→ Piano Recital by Dang Thai Son

ダン・タイ・ソン先生の門下生は沢山いらっしゃいますね〜。ショパンコンクールなどで皆さんの活躍がスゴい!

今回優勝のエリック・ルーさんとか

前回優勝のブルース・リウさんとか‥

他にもたくさんいらっしゃいますが、ショパンコンクールでアジア人として初優勝したダン・タイ・ソン先生ご本人の演奏をいつか聴いてみたいと思っていたので、香港に来てくれて嬉しい!!

プロフィール

1958年ハノイ生まれ。詩人の父とピアニストの母親を持つ。ハノイ音楽学校のピアノ科の教授でもあった母から、ピアノを習い、後にモスクワ音楽院に留学。ベトナム戦争の最中、本物のピアノが使えなかった際、紙の鍵盤で練習していたという有名なエピソードがある。

1980年にアジア人で初めてショパン国際ピアノコンクールで優勝した。‥その後、コンサート・ピアニストとして演奏活動を続けている。

Wikipedia ダン・タイ・ソンより

会場:香港シティホール(香港大会堂)

会場はニコライ・ルガンスキーのリサイタルで行ったシティホール。↓行き方、座席表など詳しくはこちら

プログラム

Fauré

- Nocturne No. 1 in E-flat minor, Op. 33, No. 1

- Barcarolle No. 1 in A minor, Op. 26

Ravel

- Miroirs

Chopin

- Nocturne in B-flat minor, Op. 9, No. 1

- Nocturne in E, Op. 62, No. 2

- Waltz in E, Op. posth.

- Waltz in E-flat, ‘Sostenuto’, Op. posth.

- Waltz in G-flat, Op. 70, No. 1

- Waltz in B minor, Op. 69, No. 2

- Two Polonaises, Op. 26

- Scherzo No. 2 in B-flat minor, Op. 31

演奏メモ

印象は総じて控えめ。流れるような高音がとにかく美しい。色や景色が浮き立つ細かい音作りにフレーズ作り。後半はショパン。ルバートがスゴい&素敵←語彙〜! こんなルバート初めて聴いた。 「最後のスケルツォもバーンとしないのかな」と思っていたら。。バーンとしないけどじわじわ音量が集まって重なって美しい迫力。終始静かな印象の中にストーリーが有り、ドラマが有り、音を外に出さない感じが繊細で美しい。ショパンコンクールに参加する生徒さんたちを沢山指導してらっしゃるけど、その誰とも違う。「ショパンの演奏とは〜」と何かと話題になっているけど、聴き終わって「サロンで演奏してたショパンってこんなかんじなのかな」という思いがふと頭をよぎりました。

で思い出したのがヤブウォンスキ先生のお話です

ヤブウォンスキ先生のお話し

ポーランドのピアニストでショパンコンクールの入賞経験があり、ショパンコンクールで審査員もされているヤブウォンスキ先生。

第19回ショパンコンクールが開催された今年。彼のお話が大変注目されていますので、まずは↓先生のインタビュー記事やラジオで語ったお話についてのリンクを集めました。全部読みましたが大変興味深い内容です

①2021年7月

②2021年12月

③2025年10月

④2025年11月ショパンコンクール結果発表翌日インタビュー

ヤブウォンスキ先生は前回の第18回ショパンコンクールの時からコンクールのあり方、音楽教育など色々なことについてお話されていますが、今回は上の記事から「優れたショパニストとはどうあるかべきか」特に「実際の演奏の仕方」についてお話しているところを見てみたいと思います。

記事①:「(ショパンは)並外れた美を持っていた。繊細で詩的で、絶対に騒々しくならない。劇的だったり叫んだりする場面でも、野蛮さを感じさせてはいけない」

「(ショパンの)「fff」は音量の問題ではなく、感情の問題 ‥(現代ピアノでは)力が過剰になりがちだ」「すべての音符、記号を勉強し、ショパンについて研究すること」「スラーの終わりが物事の終わりであり、その最後にアクセントをつけるだなんて普通ありえない。汚いペダル、ハーモニーへの理解のない表現を実際耳にするが、タイミングやエネルギー、フレージングや音色の勉強と理解が必要」

記事②:「ほとんどの人が、速すぎるし、音が大きすぎるし、アグレッシブすぎた」「楽譜に書いてある通りに弾けばいい。解釈はその先にあるもの」「今回コンクールで使われていたスタインウェイの479は‥優れた調律師のヤレクのおかげで、とてもいい状態になっていた。ただ触れるだけでもすばらしい音がするはずなのに、鍵盤を叩いたり、ペダルを蹴るように踏んだりすると、台無しになってしまう」

記事③:「楽譜通りに弾かず、観客の反応を狙って謙虚さや知識が欠けている(演奏がある)」

記事④:「ショパンは天才で同時に教養もあり、彼が音楽を書くときは、こう演奏してほしいという意図を明確に楽譜に記しました‥小節線を引き、リズムも丁寧に書き込み、フレーズの説明をし、テンポを設定して、正確に演奏方法を教えてくれています。音楽のキャラクターについても伝えてくれています。それを正確に読んで演奏すればいいのです。

ただ、そもそも記譜されたことを誤って解釈している人が多いのも事実です。例えばスタッカートは、アジア圏の音楽辞典で「鋭い」「短い」と誤って説明されているのをよく見かけます。問題はここからすでに始まっています。結果的に多くの人が、なんとなく短めに弾く、鋭く弾くという決断をしています。これはプロフェッショナルな演奏ではありません。

イタリアをはじめヨーロッパの音楽辞典では、スタッカートとは音符の長さの半分だけ演奏することを意味するとあります。それを正確に守るか、なんとなく弾くことですませるかで、音楽の表情に大きな影響を与えます」

「ショパンのピアノ演奏における独特な音のバランスについて話しましょう。彼は厚みのあるバスの音が好きではありませんでした。子どもの頃、低音部の3度が嫌いで、10度で弾きたくて必死に手指を伸ばして練習していたといいます。10度なら、あまり厚みのある音に聞こえないからです。だからこそ後に作曲する際も、3度ではなく1オクターヴ上の音との和音による、より鮮明で透明感のある響きを用いました。鮮やかさや清涼感、透明感を求めて音を選んでいたのです」

「ピアノという楽器は不均衡にできているもので、特にコンサートグランドピアノの低音の弦は太く、約2メートルもあるのに対し、高音域の弦は細く、数センチしかありません。高音域の音は、厚みのある低音に完全に覆われがちです。同じ強さで同じように弦を押さえれば、最低音は最も強くなり、持続も長くなります。一方、右手の小指で弾く音はその逆です。

ショパンの作品ではそれがより顕著で、左手は主題がある場合を除いてたいてい純粋な伴奏です。だからこそ演奏するときには、全体のバランスは高音側に寄せる必要があります。和音においては、ソプラノで最も深く音を鳴らし、そこから下の音は順に段々と弱くなるように弾くことでバランスがとれます。これによって、ショパンの歌が表現できるのです」

「極端な音の強弱を表現手段として使うことがこれほど行き過ぎた状態になっているのは、信じられないことです。 彼らは音が大きければ大きいほど、よりドラマチックになると考えているのです。鍵盤を叩いて騒音を鳴らさなくても、ドラマは十分に描けるというのに!」

*抜粋で意味が分かりづらい部分もあるかもしれませんが、興味のある方は元の記事を読んでみて下さい

ダン・タイ・ソン先生の演奏と重なる

「fの時も決して騒々しくならず、高音の響きが常に輝き、メロディーに透明感があり丁寧な演奏からドラマが見える」って。。まさに今日聴いたダン・タイ・ソン先生の演奏!!!と思ってしまいました。フォルテの部分になると待ってましたとばかりに咳をする観客の方がいたりしますが、そんな事ができないような終始ヤブウォンスキ先生おっしゃるところの「繊細で詩的で、絶対に騒々しくならない」音楽。時にはとても速くなったりするけど、聴きやすいテンポとルバートで作られる歌はじっと耳を傾けてしまうような美しい演奏でした。

中にはそんな演奏を「もの足りない」と感じる皆さんも居るかもしれない。記事③では「美しいショパンほど拍手が少ない」なんてお話もありましたが、少なくとも今日のリサイタルは大きな大きな拍手がわき起こり、アンコールの演奏後も拍手が止みませんでした。

「ショパンコンクールが求めるショパンの解釈ってこんなかんじかな」と思ったり。「いやいや色々な先生方がそれぞれ思うショパンの形があるに違いない」と思ったり‥

「本当のショパンの演奏とは」というのは永遠の課題で、人それぞれの考えがあるかと思います。聴く人の好みもそれぞれ。一つに決める必要もないと思いますが、この日はダン・タイ・ソン先生の深くて高貴な音楽に心がリッチになった気がします♡

動画

お二人の演奏動画聴いてみた。どちらも素晴らしいのに全然違うから不思議